20 / 07 / 29

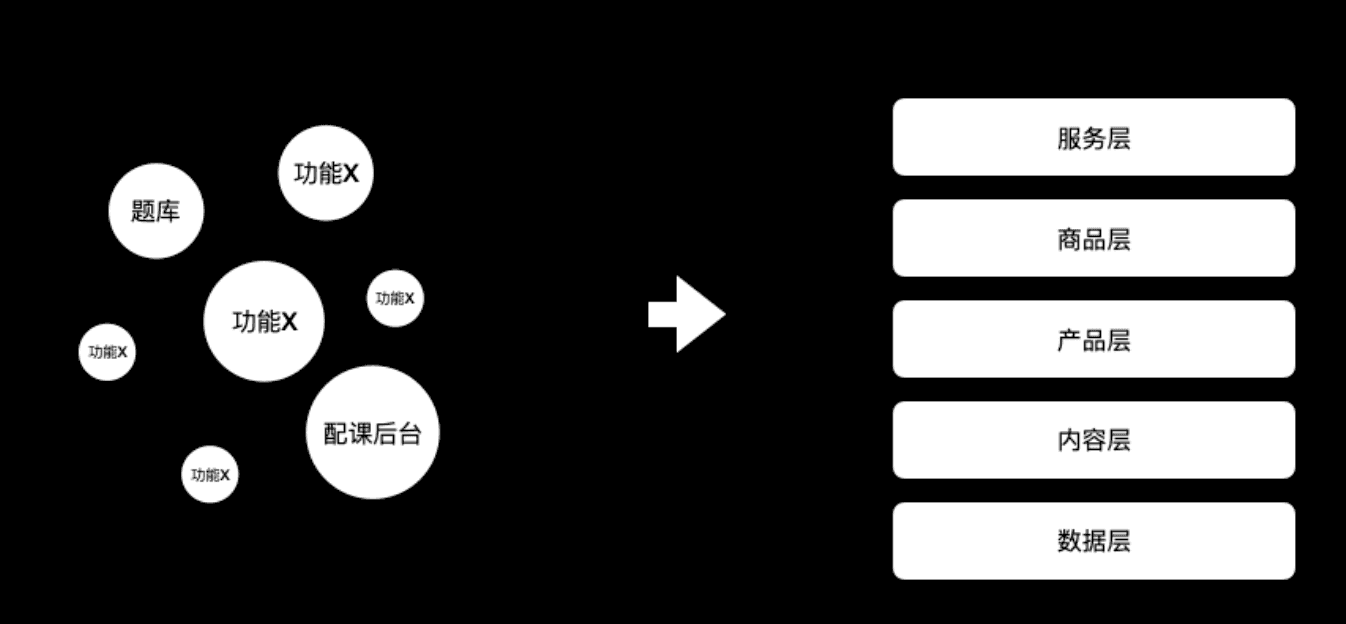

我尝试画了一张图来帮助理解产品系统和业务逻辑

开篇常规性铺垫。

1.今天主要是分享一下自己这些年工作积累总结的一个思考方法。

2.个人是在线教育工作者,所以思考和举例仅围绕对应行业。

3.这篇改了无数遍,尝试了好几种描述方式,最终决定只讲思考本身,不参杂其他。所以会很枯燥~

——————————

OK。开始。

产生这个怨念最初的原因是因为需求的混乱。

当需求很多且身陷无尽的搬砖中时,会失去对整体关系的理解。

而对于需求混乱的定义,是如下举例:

1.业务方或者老板突如其来的高优需求。

2.因为下个季度要做事情所以硬排出来的需求。

3.一些基建性系统的搭建排期总是很仓促,都已经知道是根基了为什么迟迟不做呢?

4.其他等等

我想寻求一种方式来帮助解决这个问题。

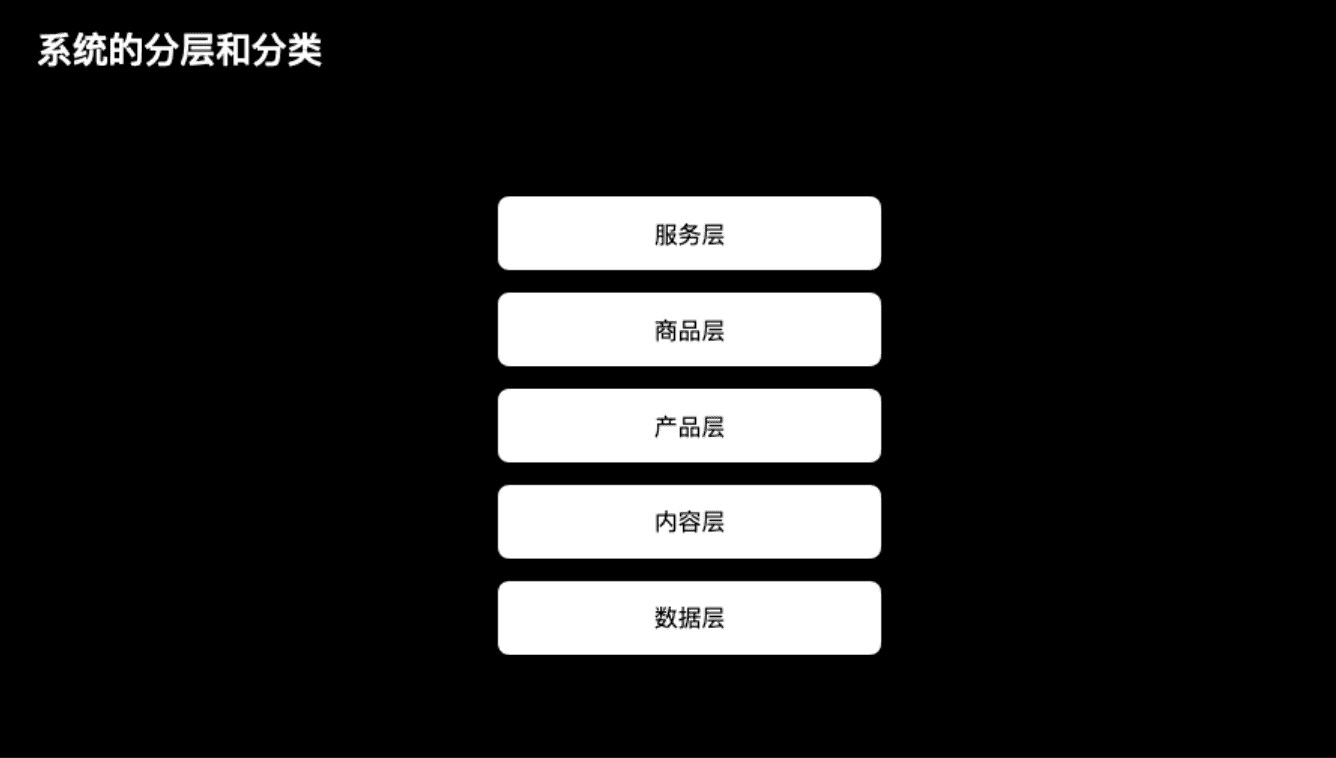

最初的尝试是将所有的系统和功能进行分类。

这里没有按照常规端or向来区分,

比如:微信端/学生端,或者运营向/增长向

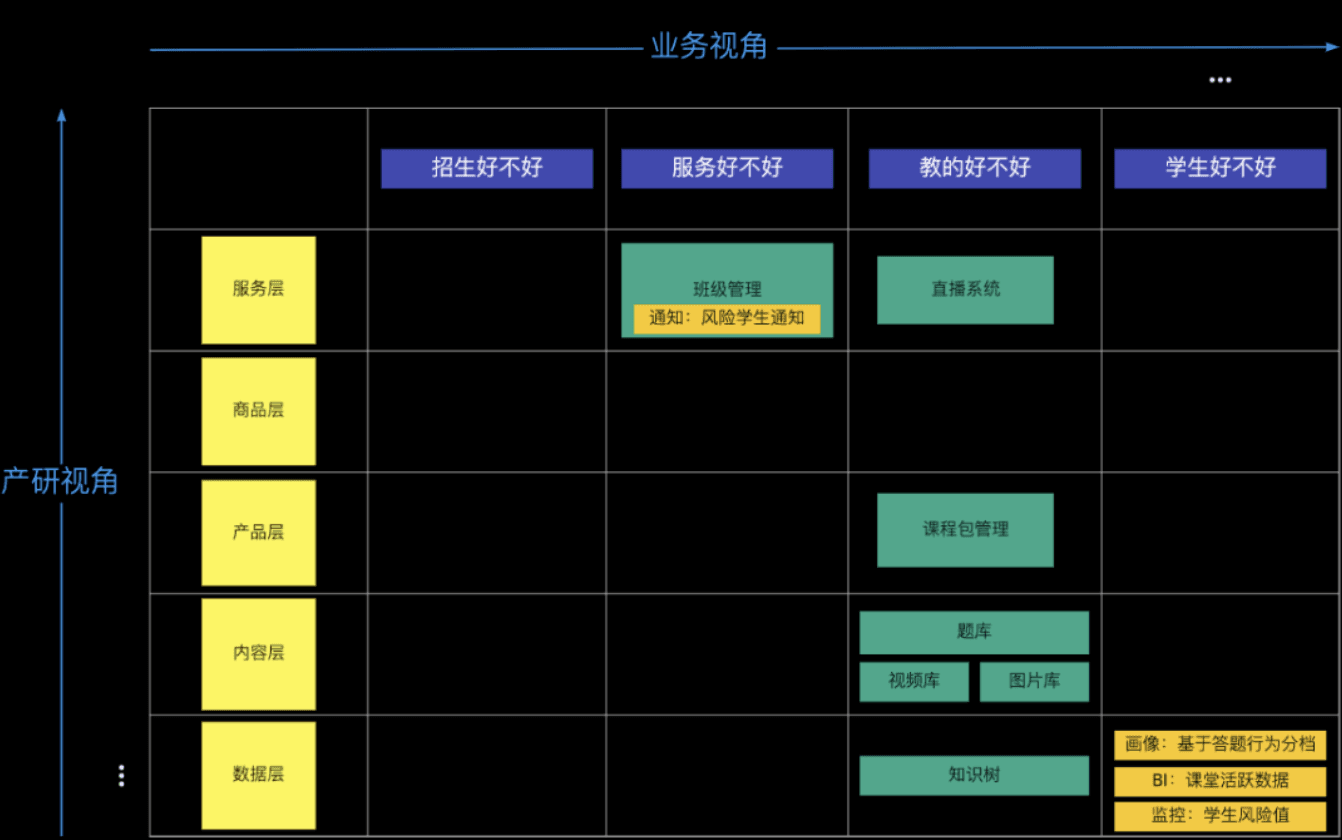

而是抽象成了如下的分层:

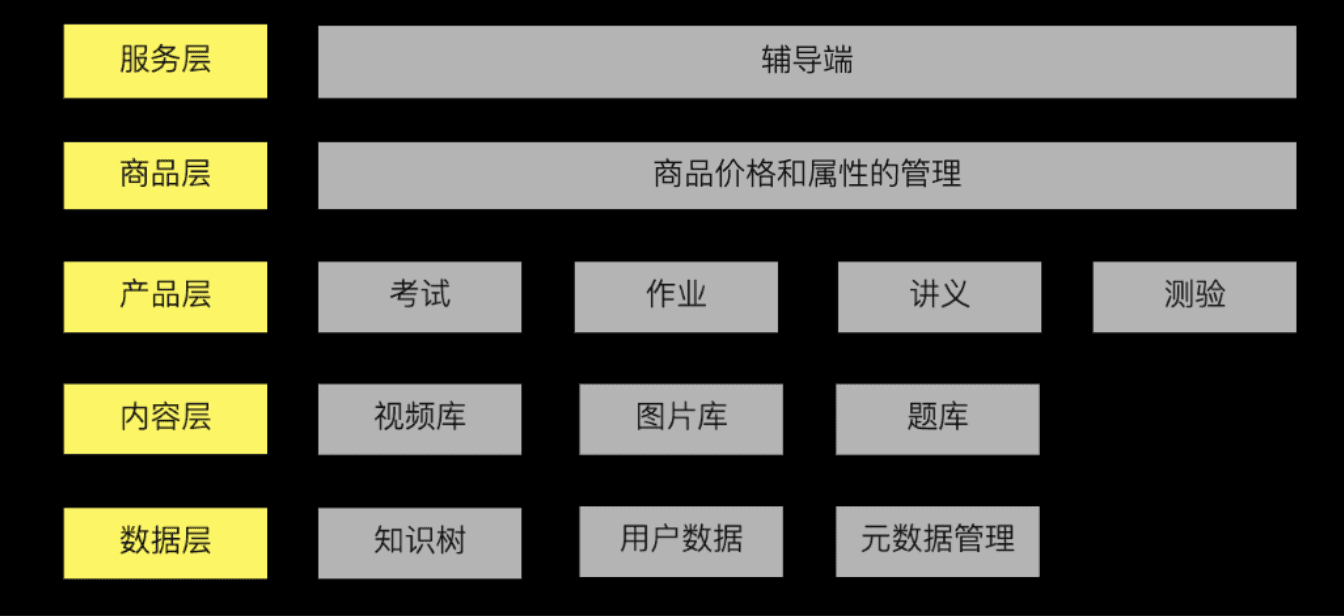

(上图填入的系统只是偷懒和示意)

这里对每个层做描述:

1.数据层:所有的基础数据,比如知识树,用户基础数据等都在这个层。

2.内容层:又叫做物料层,视频/题库/图片/音频等物料素材内容,都在这个层。

3.产品层:内容本身不具有功能和业务属性,但是当内容层的一个试卷被产品层引用,则具有了产品属性。

4.商品层:诸多产品功能集合在这个层经过处理后才具有商品属性。

5.服务层:用户购买商品,观看课程内容需要一些基础的服务体系搭建。例如直播系统/教师端/基于微信的到课提醒等等,都属于服务的范畴。

——————

然而,感觉还是缺点什么。

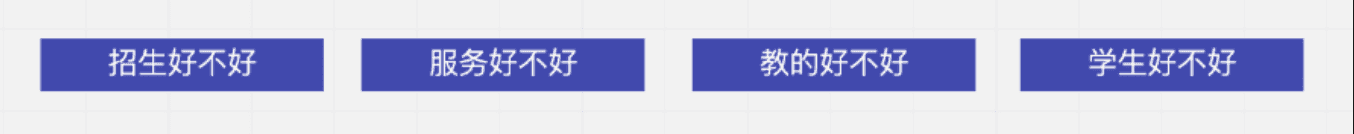

SO,尝试在这张图上引入业务目标

举栗:将业务目标划分成如下4个范畴。如下图:

1.招生好不好:营销增长方向

2.服务好不好:服务的人效+品质

3.教的好不好:课中环节的内容品质+教师赋能+效能提升

4.学生好不好:学生画像+出勤到课作业数据+拟定风险值

再将产品分层和业务目标分类合并到一张图上来。就有了下面的这张图。

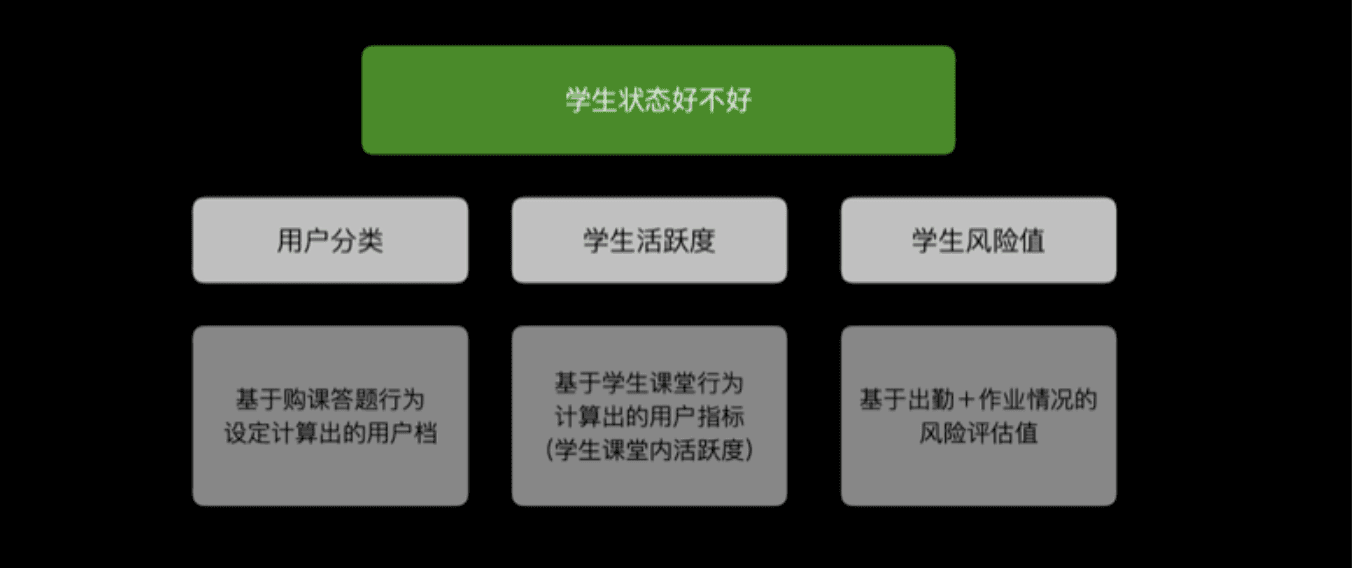

拿其中的【学生好不好】来举例,

假设在【学生好不好】的业务目标下拟定了如下3个具体需求,如下图:

基于具体的阶段业务目标梳理需求:

基于具体的阶段业务目标梳理需求:

1.学生的分类之前是有的,但是要增加基于答题数据的档位分类。

2.学生在课堂上的活跃度,要增加的新的数据统计

3.拟定和监控学生的风险值?以及制定系统通知策略呢?

在视角图上标注出需要创建或者完善的系统/功能,

得到如下图的结果:

到此一个双视角的图构建完毕。

这里强调下:

并不一定是这5个层,可以自行进行添加和修改。

业务目标范畴的划分也一样,可以根据情况自行设定。

按照上面的逻辑,我在Notion中创建了对应的表格结构来进行管理。

以下是一个示意的模版,只是示意仅供参考:

【个人使用这个方法的体会】

以前工作中常常都会陷于单一视角。

即:要么是产研视角的思考,要么是倾向业务视角的思考。

这个方法一定程度上帮助我更好的进行综合思考,以及加深对业务和系统的理解。

层级和层级之间是流动的,层和层的系统之间是相互影响的。

“数据是怎样流动的?业务扭转的流程是怎样的?”

比如:每家公司从物料打包到投放售卖的流程一定是不一样有异同的。一家纯分销卖课的公司,可能在路径上不需要关心知识树这个系统。

对于一些复杂的项目需求,尤其是涉及到多端多业务的时候。可以通过在这张图上标注关键功能系统来进行需求拆解。这同时也是一个重新审视流程和发现问题的过程。

比如:产研切入的时机是不是对,优先级真的那么高吗?

比如:到达风险值设定的学生仅仅只是给班主任进行通知吗?是否还需要其他的手段来打配合?

比如:原本一个简单的需求,可能因为涉及到用户中心的统一账号体系就变的超出预期规划了。

以上,是个人一个思考和方法。

并不完美,有待改善。

期待讨论和反馈。

2020.07.029